QST研究プロジェクトインタビュー(再掲)

*数値・所属・役職はインタビュー当時(2019年10月24日)のものです。

重粒子線治療の普及を目指し、装置の小型化、標準化を進める

重粒子線治療は炭素イオンを光速の70%にまで加速してがん細胞に照射し、死滅させる治療法です。量研は1993年に世界初の重粒子線治療施設の開発に成功、これまで25年以上にわたり重粒子線がん治療の研究と1万2,000人※1を超える患者さんの治療に取り組んできました。数多くの研究報告を国内外に発表し、重粒子線治療においては世界のトップを走り続けていると自負しています。

これまでの重粒子線がん治療の臨床研究の成果として、従来の放射線治療では十分な効果が期待できない場合にも有効であることが多くのがんで証明できました。また、副作用の少ない治療が短期間に実施できるよう、照射技術の高度化を進めつつ、段階的な短期化にも取り組んできました。短期化については、X線治療では、多くのがんに対して1回の線量※2を少なくし、回数多く照射する分割照射が用いられるため長期間の通院が必要なのに対し、重粒子線は生物効果※3がX線より2~3倍高いので、少ない回数での治療に適しているという特性に基づいて進めてきました。加えて、照射による効果を患部に集中できる点(線量集中性)でも、X線より優れていますので、副作用の危険性を増すことなく、少ない回数での治療法の開発が可能となります。

従来の治療法では治療が困難ながんにも有効であること、副作用の少ないことなどから、重粒子線治療は骨軟部腫瘍、頭頸部腫瘍、前立腺がんの保険適用となっています。また肺がんや大腸がん、子宮頸がんなど幅広いがんの治療において国の先進医療に認定されています。現在、重粒子線がん治療研究の直近の目標は、これらの全てのがん種の治療の保険適用です。その先には標準治療として多くの施設で短期間に高レベルの重粒子線治療が受けられるようにすることを目指す必要があり、量研ではそのための高度化を踏まえた標準化にも取り組んでいます。

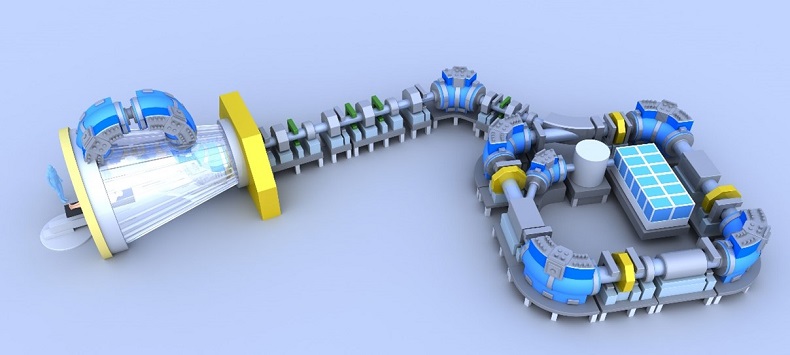

(量子メスイメージ図)

標準治療としての普及のためには装置の小型化も必要です。最初の重粒子線治療装置「HIMAC」はサッカー場程度の広さの建屋が必要でしたが、現在開発中の第5世代「量子メス」は、既存の病院の建物内に設置できるよう、加速器※4や回転ガントリー※5を小型化します。建屋の新築が不要になるので建設費のほか、運用時の電気代なども削減されることが期待できます。

ところで、これまでの重粒子線治療には炭素イオンを用いていましたが、炭素より質量の重い酸素や、やや軽いヘリウムなどの粒子にも着目しています。炭素では効果が不十分と考えられる部位には酸素などの重いものを使い、がん周辺の正常な細胞に近い部位には軽いヘリウムなどを照射すれば、治療効果を高めつつ、副作用を低減することが期待されます。そこで1回の治療の中で、がんの状態に合わせて最適な粒子線を照射する「マルチイオン照射」を実現するため、高性能な装置の開発とともに、過去の症例を解析し、どのようながんがこの治療法に向いているかの探求にも取り組んでいます。上記の「量子メス」には、このマルチイオン照射機能も搭載する予定です。

一方、重粒子線治療の弱点としては、体のあちこちに転移した場合は適用とならないことが挙げられます。そこで重粒子線でがん自体の局所の治療を行いながら、全身治療として「免疫チェックポイント阻害剤」※6を併用する新しい治療法を検討しています。粒子線も含め放射線全般に、照射によって死んだがん細胞を患者さん自身の免疫系が「異物」と判断し、免疫力が活性化されるという現象があります。免疫チェックポイント阻害剤を併用することで、一層の免疫力賦活を期待できるのではないかと考えています。動物実験などでは、一般の放射線治療よりも重粒子線の方が併用に適していることが多数報告されています。

量研はあらゆるがんを一日で治療することを目標に、このような新しいがん治療戦略の研究にも取り組み、「がん死ゼロ」の社会を目指します。重粒子線治療には、不整脈など循環器疾患のようながん以外の病気の治療にも可能性を感じています。新たな領域の病気の治療にも期待をもって研究を進めていきます。

〔注釈〕

(※1)2019年11月現在

(※2)放射線防護を目的とし、放射線の種類、被ばくの態様に共通の尺度で被ばくの影響を評価するための単位(出典:JAEA「原子力百科事典ATOMICA」)

(※3)細胞のDNAの二重らせんを切断するなど、放射線照射による生物への影響の強さ。がん殺傷能力

(※4)粒子加速装置ともいう。電子、陽子そのほかの荷電粒子を加速して高い運動エネルギーを与え、高速粒子にする装置(出典:コトバンク)

(※5)イオンを生成するイオン源と予備的な加速を行う線形加速器により構成される装置(出典:量研プレスリリース2006年4月19日)

(※6)体内の免疫(T細胞など)の活性化を持続する(ブレーキがかかるのを防ぐ)効果のある薬剤(出典:国立がん研究センターがん情報サービス)

OPEN

OPEN